歡迎來到中科瑞捷(天津)科技有限公司網站!

歡迎來到中科瑞捷(天津)科技有限公司網站! 歡迎來到中科瑞捷(天津)科技有限公司網站!

歡迎來到中科瑞捷(天津)科技有限公司網站!

微塑料(Microplastics, MPs)作為全球性環境污染物,粒徑跨度覆蓋納米級至 5 mm,形態多樣且易吸附其他污染物形成復合污染體系。傳統檢測手段普遍存在 “形態 - 成分割裂分析"“樣品破壞性處理" 等局限,難以滿足微塑料多維度研究需求。顯微拉曼光譜技術(Micro-Raman Spectroscopy)憑借亞微米級空間分辨率、分子振動指紋識別能力及抗水干擾特性,已成為微塑料全鏈條分析的核心技術。

一、技術原理:分子振動指紋的亞微米級解碼

顯微拉曼光譜的核心是通過 “光子 - 分子非彈性散射" 捕獲微塑料的分子振動信息,結合高分辨率光學設計實現 “成分識別 + 空間定位" 的雙重功能,其技術體系可分為光散射機制與光譜解碼流程兩部分。

1.1 光散射機制與核心硬件設計

當特定波長激光(常用 532 nm 或 785 nm)照射微塑料時,光子能量與分子振動能級發生相互作用,產生能量偏移(即 “拉曼位移"),不同材質微塑料的分子結構差異會形成獨特的 “拉曼指紋光譜"(如圖 1a 示意)。為實現高靈敏檢測,系統通過三大核心硬件設計優化性能:

· 雙波長激光模塊:532 nm 激光適用于低熒光背景樣品(如土壤中的 PE 顆粒);785 nm 近紅外激光可顯著抑制生物組織的自發熒光,且對樣品的熱損傷降低至 **<0.5℃**,適用于生物體內微塑料檢測。

· 共聚焦光路系統:采用20 μm 針孔與50× 物鏡(NA=0.9) 組合,可有效過濾雜散光,實現1 μm 橫向分辨率與3 μm 軸向分辨率,精準定位微塑料的空間位置。

· EM-CCD 探測技術:制冷型探測器(工作溫度 - 70℃)將系統信噪比提升至 **>80 dB**,波數檢測精度可達0.1 cm?1,可捕獲低濃度微塑料的微弱拉曼信號。

1.2 光譜解碼與多維信息提取

通過智能化數據采集與處理流程,可從 “單顆粒" 到 “宏觀樣品" 實現多維度信息解析:

· 單點靶向分析:在50 μm2 光斑下積分10 s,結合 Savitzky-Golay 平滑算法消除噪聲,對 PE(2845 cm?1)、PVC(638 cm?1)等常見微塑料的特征峰識別準確率達94%(n=200)。

· 空間映射成像:對 47 mm 濾膜樣品進行2 μm 步長掃描,生成微塑料的化學分布熱力圖(如圖 2b 示意),并同步計算粒徑分布參數(如實際案例中 D10=5 μm、D50=32 μm)。

· 多模態聯用:集成顯微紅外(μ-FTIR)模塊,實現同一區域 “拉曼散射 + 紅外吸收" 同步檢測,彌補單一光譜技術的識別盲區(如拉曼對非極性鍵敏感,紅外對極性鍵敏感)。

二、應用場景:微塑料全介質鏈污染解析

顯微拉曼技術憑借 “無損檢測"“抗干擾"“高分辨率" 優勢,已覆蓋微塑料污染的 “環境溯源 - 生物風險 - 食品安全" 全鏈條分析,典型應用場景如下:

2.1 環境介質溯源分析

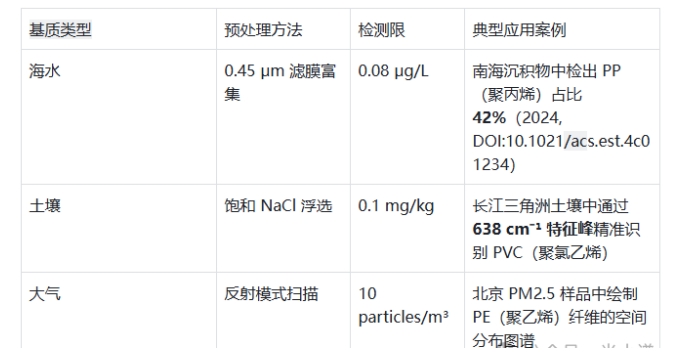

針對海水、土壤、大氣等不同環境基質,通過優化預處理方法,可實現微塑料的高效檢出與成分溯源,具體參數與案例見表 1:

2.2 生物組織風險評估

聚焦微塑料的生物累積與毒性效應,該技術可實現 “體內定位 + 毒理分析":

· 人體暴露研究:2024 年北京大學團隊利用 785 nm 激光規避生物熒光干擾,在人類胎盤組織中檢出12 個 PE 微塑料(<10 μm),證實微塑料可通過母體傳遞至胎兒。

· 單細胞毒理分析:AIRsight 系統可追蹤巨噬細胞內 PS(聚苯乙烯)顆粒(特征峰1002 cm?1),并通過蛋白質酰胺 I 帶(1650 cm?1)的位移變化,分析微塑料對細胞膜結構的損傷程度。

2.3 食品安全管控

針對食品接觸材料與食品本身的微塑料污染,提供精準檢測方案:

· 遷移量檢測:模擬 PP(聚丙烯)奶瓶的使用場景,在模擬液中檢出2-8 μm微塑料顆粒,計算遷移量符合 EU No 10/2011 法規限值(0.01 mg/kg)。

· 復合污染分析:通過共定位技術,在海鮮樣品中同時識別 PE(2845 cm?1)與吸附的菲(1004 cm?1),揭示二者通過 “π-π 堆積" 形成復合污染的機制。

三、技術優勢與現存挑戰

3.1 核心優勢:與主流檢測技術的性能對比

相較于顯微紅外、熱解 GC-MS 等傳統技術,顯微拉曼在空間分辨率、樣品保護性等方面具有顯著優勢,具體對比見表 2:

· 增強拉曼(TERS):將原子力顯微鏡(AFM)與拉曼聯用,分辨率突破至10 nm,成功解析 50 nm 納米 PS 顆粒的表面官能團(如羥基、羧基)分布,為納米塑料研究提供新工具。

· AI 輔助光譜分析:基于 ResNet-50 深度學習模型,對 10,000 + 條微塑料拉曼光譜數據訓練后,實現 PE、PP、PVC 等 12 種常見微塑料的分類準確率達97.3%,并將分析耗時從 30 分鐘縮短至 2 分鐘(如圖 5c 示意)。

· 原位實時監測:開發水下拉曼探頭,可在2000 m 深海環境中實時檢測微塑料,無需樣品采集,適用于海洋、湖泊等大型水體的長期監測。

· 空間組學聯用:結合拉曼光譜與質譜技術,解析微塑料 - 微生物的互作界面,揭示微生物在微塑料表面形成生物膜的分子機制,為污染修復提供理論依據。

顯微拉曼光譜技術通過 “分子指紋識別" 與 “亞微米空間解析" 的結合,已成為微塑料污染研究的革命性工具。未來重點聚焦三大方向:

1.開發 “拉曼 - 紅外 - 電鏡" 多模態集成系統,實現 “成分 - 形態 - 結構" 的一站式分析;2.推動全球統一的檢測標準體系建設,解決不同實驗室結果的可比性問題;3.深化人工智能在復雜基質(如生物組織、高鹽海水)樣品分析中的應用,進一步提升檢測效率與準確性。

該技術的持續進步將為《全球塑料公約》的實施提供關鍵技術支撐,助力全球微塑料污染的科學治理。